Subís a un taxista y se queja en la ciudad argentina en la que estés, que los habitantes locales manejan de manera pésima, ignorando la prioridad de paso por la mano derecha. Para qué abundar de ejemplos de padres o madres que circulan llevando a sus hijitos en moto, con el casco en la mano, para -eventualmente- colocárselo apenas divisen la figura de un agente de tránsito. Se ha generalizado la toma de calles y rutas, por parte de grupos minúsculos, que protestan por las más variadas razones, violando los derechos de terceros, con total impunidad, sin tener en cuenta que existe un orden social, donde es legítimo peticionar a las autoridades pero a través de las instituciones que ellos mismos votan. Desde hace tiempo, son comunes los ataques de padres a los maestros y profesores por retar o evaluar negativamente a sus hijos, alumnos mediocres, cada vez más desinteresados en estudiar o prestar atención en clase. En las encuestas de opinión pública, esta sociedad anómica exhibe y legitima un total desapego al esfuerzo, la ética del trabajo como válido para alcanzar el progreso individual y colectivo, creyendo que existe el atajo -cualquiera sea-, para tener éxito en la vida.

Llama la atención que Argentina plantee este escenario cuando a principios del siglo XX, se erigía en una país de enorme futuro, con una autoestima muy elevada y siendo por demás de atractivo para los muchos inmigrantes que la poblaron, proviniendo de los más lejanos lugares del mundo. Educativamente, asegurando una cierta igualdad de derechos, la elite que la gobernó, con una lógica muy clara de proyecto de país, permitió que masas enteras de italianos, españoles, judíos, musulmanes, croatas, alemanes, rusos, etc. se formaran y al mismo tiempo, progresaran individualmente. La pregunta que surge al instante por qué ese proyecto fracasó, autocuestionado por los hijos de la propia elite, que con culpa, empezó a criticar los mismos cimientos de aquel orden, su mayor o menor justicia, su legitimidad, su grado de cobertura. Como alguna vez mencionara Mariano Grondona, aquella aristocracia se fue al campo y “cerró la tranquera”, recluyéndose en su vida privada y absteniéndose ya de participar en los asuntos públicos del país. Siguiendo la lógica advertencia burkiana, tal abdicación dejó el país en manos de los conservadores más mediocres, los radicales ya no tan éticos, Perón y los militares y así, el daño, fue enorme. Pero no era cuestión de intérpretes o ejecutores: sí lo era de ideas. Las ideas condujeron al país al resultado de decadencia que hoy vemos.

Hablando de ideas, quien mejor me explicitó en esta vida, el recorrido histórico de esta decadencia, dónde empezó y cómo se gestó, fue el gran historiador argentino Ezequiel Gallo, quien falleciera hace algunos meses atrás. Aunque de familia radical antipersonalista y antiperonista, Gallo, en clave muy diferente, por ejemplo, de un Fernando Iglesias, no hacía hincapié en Perón, el peronismo o los golpes militares, como el o los gérmenes del ciclo autodestructivo argentino, sino en la propia elite que la condujo a su rotundo pero breve éxito y para ello, indagó en el mismísimo epicentro de aquel ciclo largo de bonanza y progreso, el mismo donde vivimos hoy: la “Pampa Gringa”. En términos de ideas, este gran pensador forjado en la tradición ilustrada escocesa, de Adam Ferguson y otros, en el siglo XVIII, ubicaba el debate -muchas veces ignorado- por los gigantescos ideólogos del modelo agroexportador y “generación del ochenta”: el tucumano Juan Bautista Alberdi y el sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento.

Es que Alberdi y Sarmiento cifraron sus expectativas de progreso del país, sustentándolas en condiciones previas o prerrequisitos, que finalmente, se lograron o no, y por ello, aquellas posturas explican la causalidad de la caída, tan persistente como sorprendente, del país.

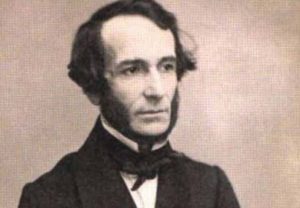

El gran debate entre ambos próceres, se centró en el rol de la educación en el progreso del país. Para Alberdi, bastaba con la instrucción, es decir, el paso de vastas generaciones de niños por el sistema educativo, su formalización en el acceso y mantenimiento para poder constituirse en el futuro, en mano de obra disponible en el mercado. La libre navegación de los ríos y la disponibilidad de tierras harían el resto. Buenos “colonos” necesitaba el país y el resto se daría por añadidura. Significaba un gran cambio respecto al pasado feudal, rosista, gauchesco, que tampoco, a fuerza de ser realistas, podría extirparse de cuajo. En ese aspecto, Alberdi era un reformista minimalista, quizás demasiado cauto con la magnitud y profundidad de los cambios y en cualquier caso, tal vez, muy ingenuamente confiado en el poder del mercado.

Sarmiento en cambio, era un obsesivo del poder de la educación, entendida en términos muchos más profundos y penetrantes que la instrucción formal. Para superar la concepción hispanista del privilegio, ese pasado tan ominoso del feudalismo, el caudillismo y la montonera, el gaucho errante y solitario, es decir, el cáncer cultural masivo que impedía el progreso argentino por décadas o siglos, la educación era la única herramienta válida. Este plebeyo alborotador pensaba que de no actuar de manera consistente y continua, a través de un enorme esfuerzo estatal educativo, los viejos vicios no morirían y tarde o temprano, hasta reaparecerían, bajo otros formatos. Sarmiento había experimentado el poder transformador de la educación en sí mismo, su propia persona. Llegó adonde llegó, como escritor, periodista, político y estadista, gracias al proceso de enseñanza y aprendizaje, aunque no sólo formal. “Educar al soberano”, implicaba crear una especie de “Hombre Nuevo”, un argentino diferente, un “buen ciudadano”, cumplidor con sus obligaciones cívicas, legales e impositivas, respetuoso de la ley, eximio contribuyente, exigente con los demás, sobre todo, responsable de los asuntos públicos. Precisamente, la antítesis del argentino medio que vemos por doquier en la realidad actual que describimos al inicio.

Mientras que para Alberdi, la mejor manera de no retroceder en el progreso capitalista, era cultivar virtudes comerciales, para Sarmiento, ello no bastaba. Con una gran lucidez, el sanjuanino advirtió que si los argentinos desvinculaban sus negocios privados de la faz pública y estatal, dedicándose sólo a ganar dinero e invertirlo, tarde o temprano, dejarían el gobierno de la cosa pública en demagogos, aventureros, audaces y corruptos, que más pronto que tarde, se dedicarían a esquilmarlos y arruinar sus actividades privadas lucrativas. La abstención política tendría un elevado costo social.

Claro, Argentina, en poco tiempo, cumpliría el sueño alberdiano. Sarmiento contribuiría él mismo a realizarlo, formando parte de la pléyade gobernante. Pero también su vieja profecía se haría realidad. Tempranamente, la propia elite empezó a socavar los propios cimientos que ella misma había instalado en aras del progreso. La “injusticia social”, el prceso de aniquilación del gaucho y el indio, la excesiva apertura al inmigrante, la ortodoxia con el patrón oro y el comercio exterior, el alineamiento con Inglaterra, la democracia liberal, todo, absolutamente todo, sería cuestionado, no por los mediocres de FORJA como Jauretche, Scalabrini Ortiz y Hernández Arregui -a quienes el propio Perón no dudó en defenestrar como “nacionalistas de opereta”, sino por los Lugones, los Carlés, los De la Torre, los Palacios y tantos otros que deslegitimarían al régimen desde adentro. El país detendría su crecimiento, luego se estancaría, intentaría una resurrección forzada con el peronismo y luego entraría en un largo y persistente declive que continúa hasta hoy, sembrando una enorme duda sobre su viablidad como proyecto nacional. Sarmiento no se equivocó porque todos los demonios que él previó, no tardaron en hacerse presente.

Gracias a Gallo, que me hizo conocer a Ferguson, el gran filósofo que también predijo los costos implícitos del paso de un sistema feudal o clánico a una sociedad abierta y capitalista -la pérdida del honor o la virilidad guerrera y hasta el respeto por la palabra, entre otras virtudes del “viejo orden”-, aquel historiador argentino, fumador empedernido y al que le fascinaba la hípica, con una viuda como la gran socióloga y antropóloga Francis Korn y con un hijo como Klaus que se formó como él, en Inglaterra, pero se dedicó a la historia del fútbol, algo que nos hermana con los ingleses, más allá de Malvinas, pude conocer ese debate alberdiano-sarmientino, tan vital para entender por qué nos fue como no fue a los argentinos, los mismos que esperábamos ser la Estados Unidos del sur.

Por eso, después de 12 años de sobredosis de historicismo con el kirchnerismo y este trienio de negación con el macrismo, conocer de dónde venimos y cómo podíamos evolucionar, es válido, recreando aquella gran discusión que nos advertía de manera sabia, acerca de los peligros implícitos de una acelerada expansión y que nos alejaría definitivamente del patrón comparativo con Canadá y Australia.

El mitrismo asesinó a Urquiza? https://www.infobae.com/historia-argentina/2019/04/11/el-asesinato-de-justo-jose-de-urquiza-intrigas-oscuros-enfrentamientos-politicos-y-muerte-en-manos-de-sicarios/

Francis Korn, la viuda de Gallo, describe a las Ciencias Sociales en Argentina. https://www.lanacion.com.ar/opinion/francis-korn-las-ciencias-sociales-argentinas-mezclan-lo-ideologico-y-la-copia-nid2042557